Der Ort des Kriegsverbrechens liegt unweit des Salzburger Festspielhauses im beschlagnahmten Franziskanerkloster, wo sich bis Kriegsende die von Dr. Hubert Hueber geleitete Gestapo-Stelle mit ihrer damals offiziellen Adresse Hofstallgasse 5 befand (Topografie des Terrors).1

Am 25. April 1945, in der Endphase des Vernichtungskrieges, wenige Tage vor der Befreiung der Stadt Salzburg durch die U.S. Army, geschah im Bunker der Gestapo-Dienststelle ein Raubmord an einem belgischen Ehepaar mit dem Familiennamen RAMAKERS oder RAMACKERS.2

Um das Verbrechen der Gestapo Salzburg geheim zu halten, durften weder Totenscheine noch Sterbeurkunden mit den Namen und Geburtsdaten der beiden Mordopfer ausgestellt werden.

Die strikte Geheimhaltung misslang der Gestapo allerdings.

Bald nach der Befreiung, im Juli 1947, erstattet die Bundespolizeidirektion Salzburg eine Anzeige gegen Gestapo-Beamte nach dem österreichischen Kriegsverbrechergesetz.

In der Strafanzeige sind Täter und Beteiligte mit ihren Personalien verzeichnet: Johann (Hans) Gross und Georg König, Max Kaiser und Alexander Rißling (auch Riesling genannt), Gabriele Forsterpointner und Anna Schwaiger.

Aus der Strafanzeige geht hervor, dass Gross und König, Gestapo-Beamte höheren Ranges, ihren beiden Untergebenen Kaiser und Rißling den Auftrag zum Raubmord gaben, um sich am Eigentum ihrer Opfer zu bereichern, ehe sie die Flucht ergriffen.

Der in der Strafanzeige dargestellte Tatverlauf beruht auf der Aussage einer Zeugin: Anna Schwaiger, 19-jährig, war die Geliebte des Mordanstifters Georg König und überdies Tatbeteiligte, doch die Einzige, die das Geschehen zu schildern wusste.

Anna Schwaiger hatte den Auftrag, Kaiser und Rißling, beide untergeordnete Gestapo-Männer, bei ihrem nächtlichen Raubmord im Bunker der Gestapo zu überwachen.

Anna Schwaiger konnte jedenfalls bezeugen, dass gegen Mitternacht zwei Leichen – in Decken gewickelte »Klumpen« – im Dienstauto der Gestapo zur Salzach transportiert und ins Wasser geworfen wurden.

Laut Aussage der Zeugin war daran auch die Gestapo-Sekretärin Gabriele Forsterpointner beteiligt: somit vier Personen, die sich gegenseitig observieren mussten und ihr Raubgut, die Wertsachen der Mordopfer, nicht aus den Augen lassen durften.

So fuhren sie zu viert samt ihrer Beute im Dienstauto zur Wohnung Georg Königs im Stadtteil Parsch, wo die verächtlichen Worte fielen (protokolliert im Amtsdeutsch der Strafanzeige), »dass das Gesäss der Frau Ramackers, nachdem sie in die Salzach geworfen worden war, beim Abtreiben im Flusse noch im Mondenschein an der Wasseroberfläche schimmerte«.

Die Leichen verschwanden spurlos in der Salzach. Das Raubgut lag hingegen im Gestapo-Auto, das die Täter benutzten, um noch in der Mordnacht in den Pinzgau zu gelangen, der dem nationalsozialistischen Regime in seiner Endphase als Rückzugs- und Fluchtgebiet diente.

In Zell am See wurden die Täter und Tatbeteiligten von jenem Gestapo-Mann erwartet, der laut Strafanzeige dem Kriminal-Oberassistenten Georg König den Befehl zur Ermordung und Beraubung des belgischen Ehepaares gab: Kriminal-Kommissar Johann Gross.

Unter seiner Aufsicht wurde die Beute verteilt. Polizeibekannt ist bloß der in Radstadt entdeckte Anteil Georg Königs: eine Metallkassette, Schmuck und Banknoten (etwa 5.000 Reichsmark).

Der am 18. Juni 1945 in Radstadt verhaftete Georg König war zuerst im Camp Marcus W. Orr (Glasenbach) und dann im US Interrogation Center (Gmunden) interniert. Ihm gelang die Flucht im Juli 1947.

Die Täter Johann Gross, Max Kaiser und Alexander Rißling konnten sich samt ihrer Beute schon im Mai 1945 ihrer Verantwortung durch Flucht entziehen.

Gabriele Forsterpointner und Anna Schwaiger, beide Tatbeteiligte, befanden sich »auf freiem Fuß«, heißt es in der Strafanzeige vom 22. Juli 1947.

Recherchen zeigen, dass sich kein österreichisches Gericht mit dem zur Anzeige gebrachten Kriegsverbrechen der Gestapo zu befassen hatte, weil sich die flüchtigen Täter nicht ergreifen ließen.

Außerdem hinterließen ihre Mordopfer keine Selbstzeugnisse mit Hinweisen auf Verfolgungsgründe. Am belgischen Ehepaar haftete jedoch der Verdacht, Kollaborateure gewesen zu sein, die also mit der deutschen Besatzungsmacht in Belgien zusammenarbeiteten. Darüber existieren aber keine Dossiers in Belgien.

In der Strafanzeige wird ein Tatmotiv mit klarem Salzburg-Bezug angeführt, beruhend auf der Aussage der Zeugin Anna Schwaiger: Die Gestapo habe zwei »V-Leute«, Verbindungs- oder Vertrauenspersonen, ermordet, weil diese »beim bevorstehenden Kriegsende belastende Angaben über Angehörige der Gestapo machen könnten«.

Mit der protokollierten Aussage einer Komplizin wird dem belgischen Ehepaar Mitschuld angelastet, obschon es an Beweisen und Fakten, an vollständigen und richtigen Personendaten der beiden Mordopfer mangelte.

Acht Jahrzehnte dauert es, bis sich die Identität des belgischen Ehepaares klären lässt: Georges RAMAKERS, geboren am 16. Juli 1920 in Liège (Lüttich), und seine Ehefrau Charin née LECLERCQ, geboren am 18. April 1919 in Gembloux bei Namur – somit junge Menschen im Alter von 25 und 26 Jahren bei ihrem Tod im Bunker der Gestapo.

Eines von zahllosen Kriegsverbrechen, die im befreiten Salzburg ungesühnt bleiben – zum Schutz der Täter.3

2 Ehepaar »Ramackers« ohne Vornamen und sonstige Personendaten in der Strafanzeige der Bundespolizeidirektion Salzburg vom 22. Juli 1947.

3 siehe Jozef KOSCIOLEK und Täterspuren.

Quellen

- Landesarchiv Salzburg (Sicherheitsdirektion 14719/47, Bundespolizeidirektion Salzburg 22. 7. 1947, Anzeige gegen ehemalige Gestapobeamte)

- Archives de L’État en Belgique, à Liège, à Namur (Anfragen)

- Widerstand und Verfolgung in Salzburg 1934-1945, Band 2, S. 532-538

- Gernod Fuchs: Polizei/Gestapo und SS-Sicherheitsdienst. Organisation und Führungspersonal, in: Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus. Machtstrukturen der NS-Herrschaft, Band 5, Salzburg 2014, S. 304-361

Stolperstein

verlegt am in Salzburg, Franziskanergasse 5

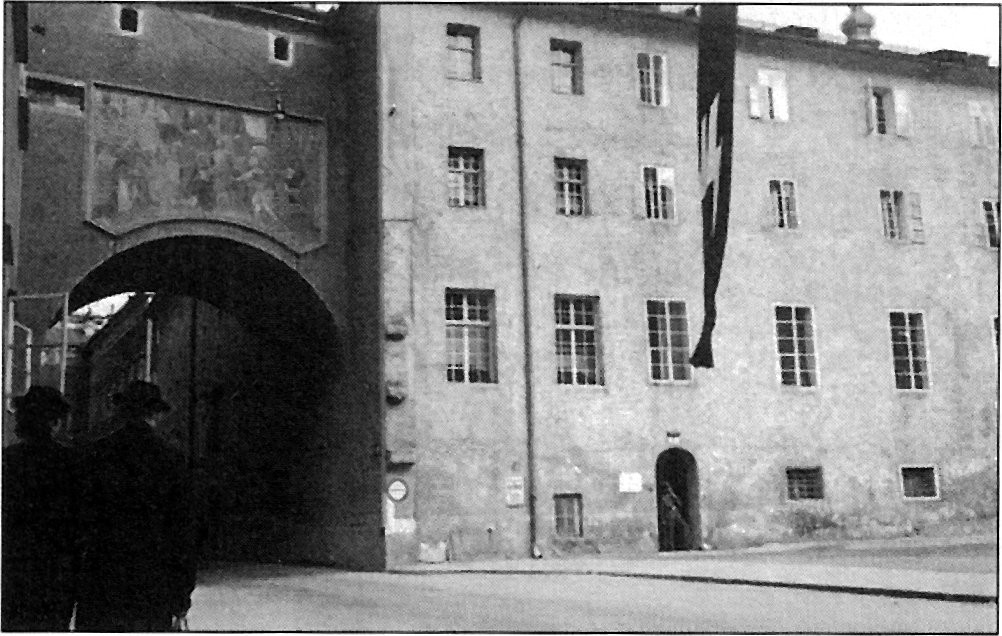

13. Oktober 1938: Zwangsräumung des Franziskanerklosters auf Befehl des Gestapo-Chefs Karl-Heinz Rux und Protestaktion der Mönche

13. Oktober 1938: Zwangsräumung des Franziskanerklosters auf Befehl des Gestapo-Chefs Karl-Heinz Rux und Protestaktion der MöncheFoto: Stadtarchiv Salzburg (Fotoarchiv Franz Krieger)

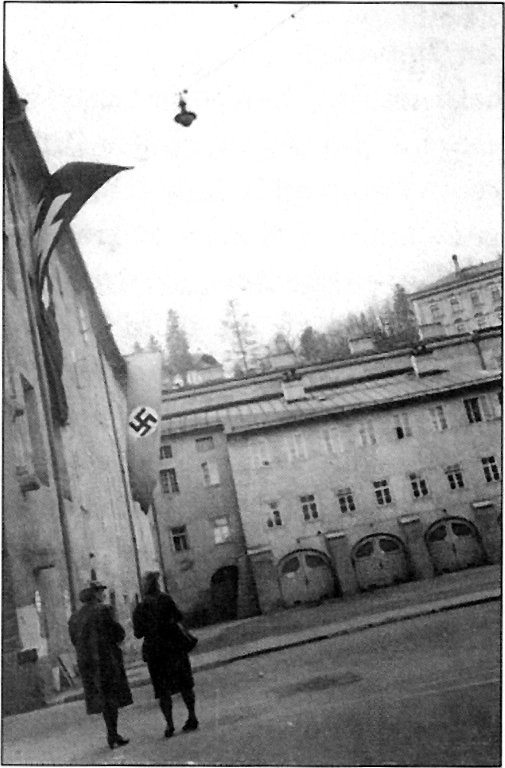

Franziskanerkloster Salzburg: Sitz der Gestapo mit SS-Fahne

Franziskanerkloster Salzburg: Sitz der Gestapo mit SS-FahneFoto: privat

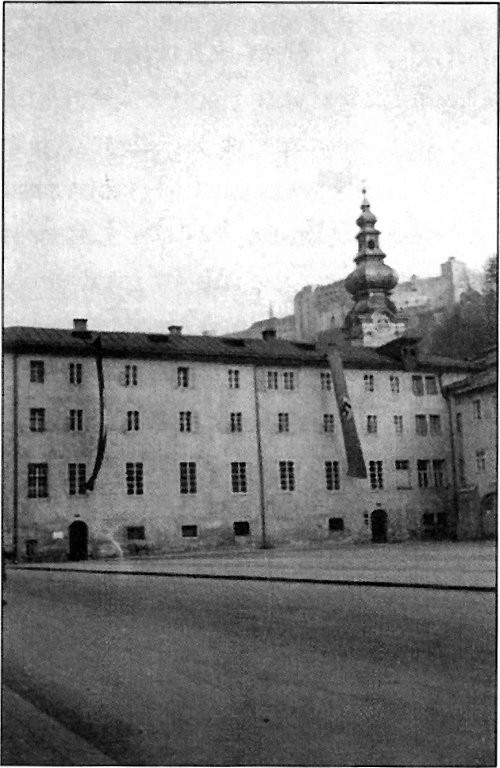

Franziskanerkloster Salzburg: Sitz der Gestapo mit SS- und Hakenkreuzfahne

Franziskanerkloster Salzburg: Sitz der Gestapo mit SS- und HakenkreuzfahneFoto: privat

Franziskanerkloster Salzburg: Sitz der Gestapo mit SS- und Hakenkreuzfahne

Franziskanerkloster Salzburg: Sitz der Gestapo mit SS- und HakenkreuzfahneFoto: privat